Nacido en la ciudad iliria de Stridón (probablemente en la actual Bosnia) durante la década de los 340 d. C., Jerónimo pasó su juventud en una búsqueda espiritual e intelectual que lo llevó a Roma, donde sus frecuentes visitas a las tumbas de los mártires acabaron desencadenando en él un largo proceso de conversión.

Tras su bautismo en Roma, partió con un amigo hacia la Galia (Poitiers y Tréveris), donde experimentó por primera vez la vida monástica.

La conversión de Jerónimo no puso fin a la tensión que mantuvo toda su vida entre su amor por Cristo y su fascinación por la belleza del lenguaje de los clásicos latinos. De hecho cuenta que Jesús se le apareció en un sueño y le reprochó que fuera más ciceroniano que cristiano.

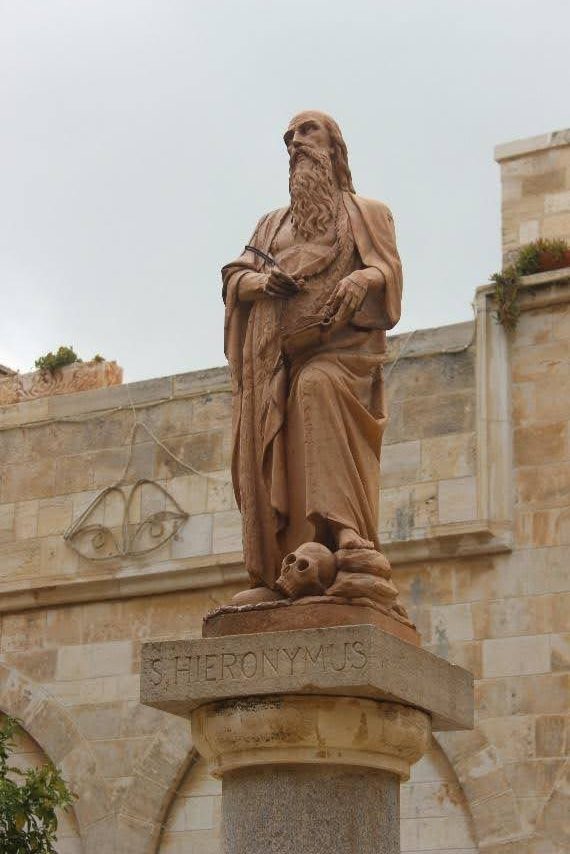

Estatua de San Jerónimo situada en el patio de la iglesia de Santa Catalina, en Belén. Wiki Commons.

Jerónimo pasó entonces un tiempo en el desierto sirio y consideró hacerse monje (hacia el año 375). De vuelta en Roma, entró al servicio del papa Dámaso, quien le confió la revisión de la Vetus Latina, la primera traducción de la Biblia al latín. En su empeño, contó con el apoyo de varias damas aristocráticas, entre ellas Paula y su hija Eustoquia.

En 385, los tres viajaron a Siria y Egipto. Paula y Eustoquia se hicieron monjas y se establecieron en Antioquía. Jerónimo acabó instalándose en Belén. Allí no abandonó su amor por la literatura, sino que lo canalizó hacia un objetivo más espiritual: el estudio de las Sagradas Escrituras.

Paula y su hija finalmente llegaron a Belén. Allí, Jerónimo les ayudó a fundar la primera comunidad monástica de habla latina en Tierra Santa. A la muerte de Paula (404), Jerónimo escribió su elogio fúnebre (Carta 108 «Ad Eustochium»), en el que reconstruyó la ruta que Paula siguió desde Antioquía hasta Jerusalén, pasando por Fenicia (Beirut, Sidón, Sarepta, Tiro), Palestina (Cesárea, Antipatris, Emaús-Nicópolis), hasta llegar a Jerusalén. El itinerario de Paula, registrado por Jerónimo, complementa otros relatos de peregrinaciones tempranas, como el de Egeria. Medio siglo después de la dedicación del Santo Sepulcro (389), la descripción de Jerónimo arroja luz sobre el notable logro de Constantino y Helena en su proyecto de cubrir Tierra Santa con santuarios.

Jerónimo, vestido de cardenal, conversando con Paula y Eustoquia. Francisco de Zurbarán. Galería Nacional de Arte de Washington. Wiki Commons.

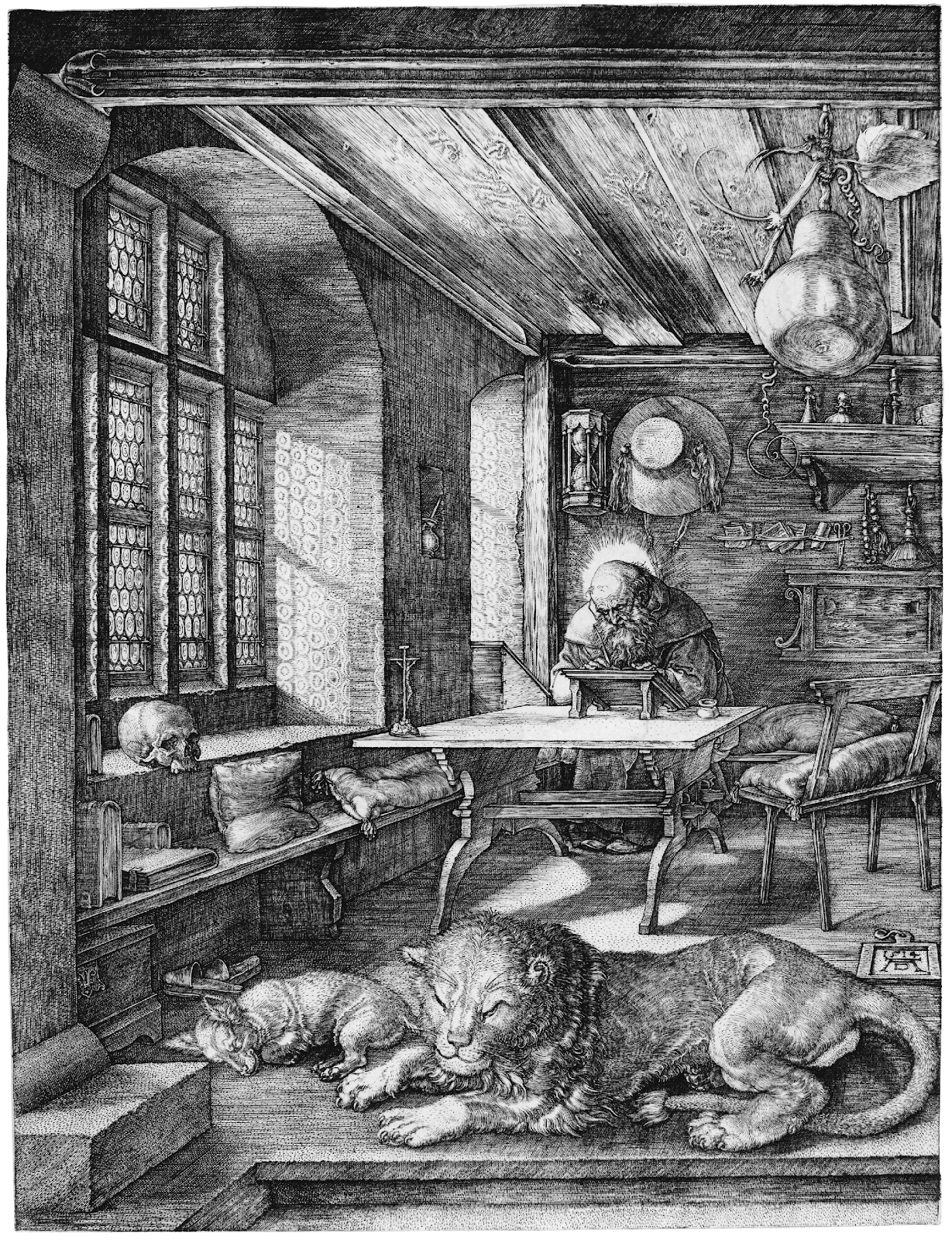

Jerónimo en su estudio. Alberto Durero, 1514. Galería Nacional de Arte, Washington DC. Wiki Commons. Obsérvese el sombrero cardenalicio colgado de la pared y los instrumentos de escritura en las estanterías.

El arte cristiano suele representar a Jerónimo como cardenal (debido a su estrecha relación con el papa Dámaso) o como un asceta austero. En ambos casos, se le muestra escribiendo o leyendo, como si estuviera absorto en su tarea de revisar la Vulgata.

Al sur de la basílica, dentro del actual convento armenio, los cruzados construyeron una sala con columnas, probablemente un comedor. En épocas posteriores, este refectorio monástico se convirtió en el scriptorium de Jerónimo, a los ojos de los peregrinos.

Vista de la sala con columnas, conocida como el scriptorium de Jerónimo. Henri Gourinard, 2022.

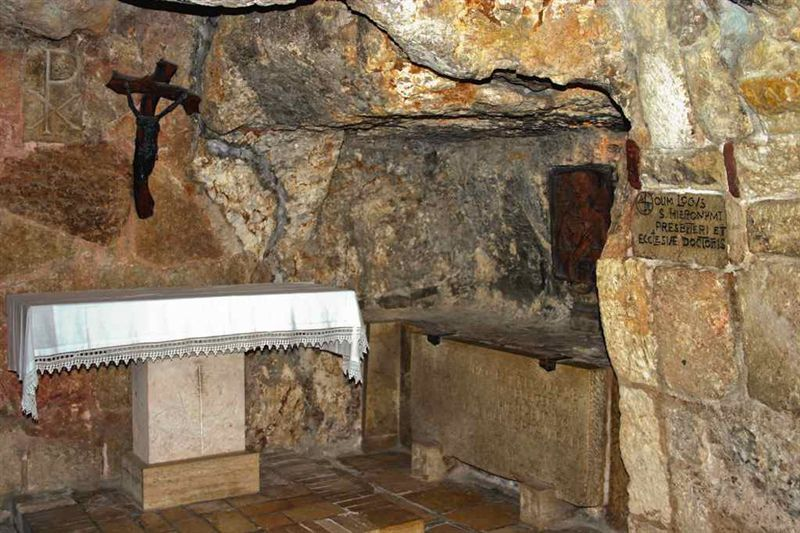

Altar y tumba (vacía) de San Jerónimo. Custodia de Tierra Santa.

Hay otros dos lugares que conservan la memoria de San Jerónimo: una capilla dedicada a los compañeros de Jerónimo (Santa Paula, Santa Eustoquia y San Eusebio de Cremona) y el altar de San Jerónimo. Aunque murió en Belén el 30 de septiembre de 420, no quedaron reliquias del santo en la iglesia de la Natividad hasta 2018, cuando se recuperó una pequeña reliquia y se expuso en la iglesia de Santa Catalina.

Por Henri Gourinard.