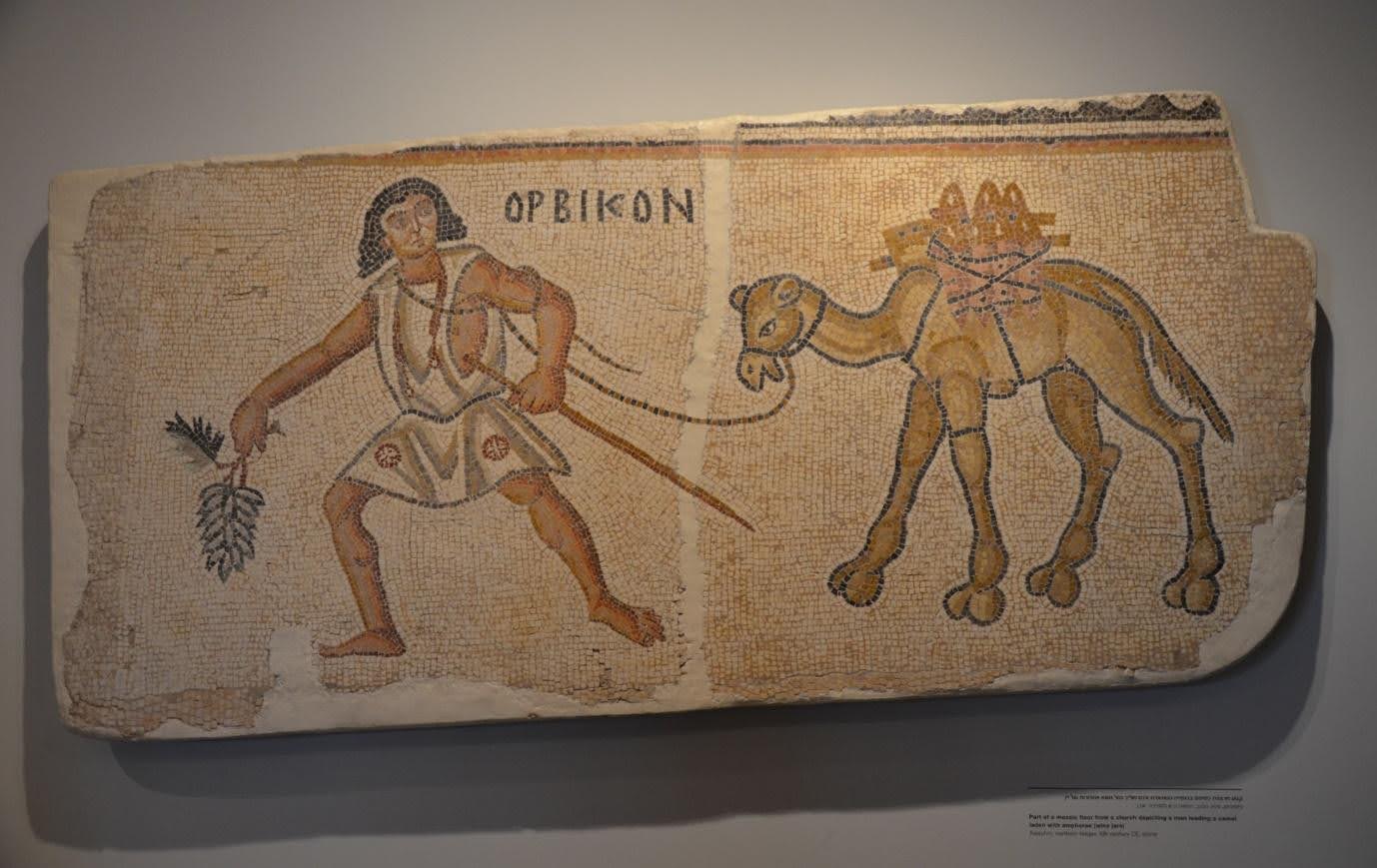

Fragmento del mosaico de una iglesia bizantina cerca de Gaza representando un hombre (¿un beduino?) dirigiendo a un camello cargado con ánforas de vino. Kissufim, siglo VI. Lugar de exhibición: Israel Museum. Fuente: Wikimedia Commons.

El capítulo 35 del libro de Jeremías empieza con una anécdota extraña. El profeta Jeremías, hablando en primera persona, se hace el narrador de un acontecimiento producido en Jerusalén, en el contexto de la invasión de Judea por Nabucodonosor, rey de Babilonia (año 587/6 a. C.). Le mandó Dios hacia los jefes de los recabitas, una tribu de nómadas que habían encontrado refugio en Jerusalén, huyendo de los arameos y de los caldeos del ejército de Nabucodonosor:

“Palabra que recibió Jeremías de parte del Señor, en tiempo de Joaquim, hijo de Josías, rey de Judá:

Ve a los recabitas y habla con ellos; tráelos después a una de las dependencias del templo del Señor e invítales a beber vino.

Traje conmigo a Jazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abisinías, a sus parientes, a todos sus hijos y al clan entero de los recabitas. (…) Les traje a los recabitas unas jarras con vino y unas copas, y les dije: —Bebed.

Ellos respondieron: —No bebemos vino, pues nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos impuso estas normas:

Nunca bebáis vino, ni vosotros ni vuestros hijos. No os edifiquéis casas, ni sembréis ni plantéis viñas. Nada de esto poseeréis. Habitaréis en tiendas, de modo que podáis vivir muchos años en el país donde residís como forasteros.”

Dios obviamente conocía las costumbres de estos recabitas y sabía que iban a rechazar toda bebida fermentada, pero actúa así para que sirva esta anécdota de gesto profético. Si, hasta estos nómadas, obedecen a su antepasado humano, ¿cómo es que el pueblo de Israel no hiciera caso a la voz de su propio Dios cuando les dice de no resistir al rey de Babilonia -su servidor?

Volvamos a las costumbres de estos recabitas. Si bien, la prohibición de beber vino nos remite a las prescripciones del islam tal como las conocemos, no deja de ser una norma accidental. Sabemos de tribus árabes preislámicas en las que consumir alcohol no era un tabú. En cambio, lo que hace la esencia del ideal de vida nómada o beduina es este rechazo de todo lo que pueda atar al hombre a un lugar particular. No sin un cierto orgullo, contestan los recabitas al profeta Jeremías que:

“no edificamos casas para vivir en ellas; no plantamos viñas ni tenemos campos para sembrar. Siempre hemos vivido en tiendas, obedeciendo a nuestro antepasado Jonadab y haciendo todo lo que nos mandó. (…)”

La libertad tiene su contrapartida: la pobreza. De esta ética de la libertad se maravilla Diodoro de Sicilia hablando de los árabes (Biblioteca II, 48, 4):

“Por lo tanto, los árabes que habitaban de ese territorio, difíciles de vencer, continúan sin ser esclavizados; además, no aceptan a ningún caudillo extranjero y continúan conservando intacta su libertad”

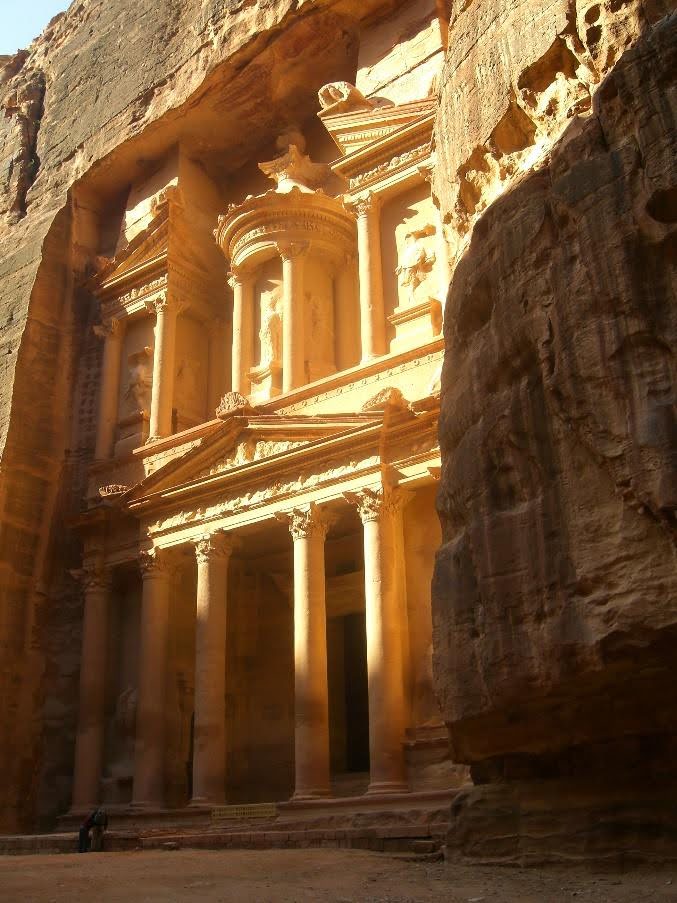

En realidad, el geógrafo se refiere a los nabateos, otro pueblo nómada. Controlaban las rutas del comercio de las especies y del incienso, desde el Yemen hasta el Mediterráneo, pasando por Petra. Desde Petra, la ruta de sus caravanas cruzaba el desierto del Negev, al sur del Mar Muerto. No tardaron, los nabateos en explotar la sal de este mar y el betún (o bitumen, o asfalto) que flota sobre sus aguas, dos recursos valiosísimos -y por esto codiciados- en el mundo antiguo: la sal para conservar los alimentos, el betún para calafatear el casco de los barcos. Al final del siglo IV a. C., Demetrio Poliorcetes, hijo de un general de Alejandro Magno, tratando de someter los territorios al sur de Siria a la dominación de su padre Antígono Monoftalmos (el Tuerto) encontró a los nabateos en batalla. Aunque el resultado del enfrentamiento quedó incierto, fue gracias a este evento como la existencia del poderoso y próspero pueblo de los nabateos llegó a los oídos del mundo griego.

El sitio de Petra visto desde Jabal al-Madhbah. Henri Gourinard, 2010.

Continúa Diodoro hablando de la “Roca” (Petra) en la que, según él, los nabateos guardan sus tesoros. ¿Tiene razón Diodoro? Es cierto, que hoy día uno de los edificios más destacados de Petra se llama al-Khazneh, que significa el tesoro. Pero otro se llama al-Deir, es decir “el monasterio”. Obviamente no existía ningún monasterio en aquella época. Se trata, sin duda de unos calificativos tardíos. Petra era la única ciudad construida de piedra -o, mejor dicho, tallada en la roca… y era una ciudad para los muertos. Los vivos, en cambio, seguían el mismo ideal de vida nómada que los recabitas: vivían bajo tiendas.

En la época de Jeremías, el pueblo de Israel llevaba siglos de vida sedentaria. Había conquistado una capital -Jerusalén-, erigido un templo a su Dios, e intensamente cultivado la tierra. Gobernado por un rey, que levantaba impuestos y reunía ejército, los israelitas podían ver cumplido su deseo de vivir como cualquier otro pueblo (cfr. 1 Sam 8). ¡Lejos quedaban en su memoria los días del Éxodo!

Quizá para que no caiga Israel en la soberbia de creer haber conseguido esta situación por sus propios esfuerzos, se le pedía a cualquier varón de Israel, antes de presentar sus ofrendas en el templo rezar lo siguiente para que recuerde sus orígenes humildes de nómada y extranjero (Deuteronomio 26,5):

“Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí como emigrante (…)”

Por Henri Gourinard